Oleh : Pratomo, SP *)

Suwarga nunut, Neraka katut. Mungkin kiasan itu cocok menggambarkan kehidupan perempuan-perempuan di sekitar wilayah perkebunan. Terjemahan bebasnya adalah: Jika dalam kondisi enak (surga) perempuan boleh nunut (membonceng), kalau yang dinunuti (laki-laki) memperbolehkan. Tapi kalau dalam kondisi sengsara (neraka), perempuan mau nggak mau, pasti harus ikut (katut).

Sebelum menelaah kehidupan kaum perempuan di sekitar wilayah perkebunan, ada baiknya kita masuk terlebih dahulu ke wilayah etika yang mendasari suatu pembangunan budaya dalam masyarakat. Mengacu pada Carol Gilligan pencetus etika kepedulian (ethic of care) -tokoh feminis tahun 1970, di dalam bukunya Different Voice, menyatakan bahwa perempuan memiliki etika yang berbeda dari pria. Etika pria adalah etika yang secara rasional di dasarkan pada penetapan hak dan kewajiban. Etika pria tersebut ditujukan untuk membentuk “subjek yang otonom”, yaitu subyek yang mandiri dalam berfikir dan bertindak mengambil keputusan sendiri tanpa didikte oleh orang lain. Karena itulah etika pria disebut etika keadilan.

Masih dalam buku yang sama, dinyatakan oleh Gilligan, karena perempuan bisa hamil dan melahirkan anak, maka perempuanlah yang dianggap harus membesarkan anak, disinilah terbukti bahwa etika keadilan yang didasarkan pada “hak dan kewajiban” tidak cocok untuk perempuan. Karena mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan anak bukan soal “hak dan kewajiban”, melainkan soal “kepedulian”. Sejak pernyataan Gilligan itulah etika kepedulian mulai mendapat pengikut, karena di dalam etika kepedulian-lah terdapat: keadilan. (Donny Danardono, 2009).

Dalam kultur paternalistik di Indonesia dimana kekuasaan pria lebih dominan maka etika keadilan juga menjadi dominan dalam kehidupan. Mayoritas pria sebagai penganut etika keadilan hanya “mengalah” dan menerapkan etika kepedulian, pada saat merebut hati perempuan yang dicintainya. Pria rela melakukan apa saja, tapi setelah cinta diterima dan mereka menikah, para pria kembali menjadi penganut etika keadilan.

***

Kehidupan para perempuan di blok-blok sekitar perkebunan lebih parah lagi, karena selain mereka hidup dalam aturan etika keadilan (etika pria) mereka juga harus ikut menanggung kewajiban pria yaitu mencari nafkah sebagai buruh perkebunan. Perkebunan selalu menjelma “kerajaan” kecil di suatu wilayah pedesaan, posisi mereka sebagai pusat kekuasaan lokal juga menjadi sandaran ekonomi desa-desa yang terletak di sekitarnya. Pemandangan kontras pasti terjadi antara perkebunan dengan desa sekitar. Pimpinan, staf dan pegawai tetap perkebunan -apalagi perkebunan negara/PTPN- hidup dengan gaji tinggi dengan penuh fasilitas: rumah dinas, mobil dinas, lapangan tenis, kolam renang dan fasilitas lainnya. Sementara desa-desa di sekelilingnya tetap miskin dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah.

Para pria yang menjadi kepala keluarga kebanyakan bekerja sebagai buruh di perkebunan dengan komoditas karet, kopi, sawit, kakao, teh dan cengkeh, baik sebagai tenaga pemelihara tanaman, tenaga panen maupun tenaga pemroses hasil panen. Upah buruh harian perkebunan pada tingkat yang paling bawah masih jauh dari mencukupi mereka mendapatkan Rp 14.000,- s/d Rp 20.000,- tiap kali datang bekerja. Dengan 26 hari kerja artinya dalam sebulan mereka mendapatkan Rp 390.000 s/d Rp 520.000,-. Masih di bawah standar dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan jauh dari kecukupan kehidupan sehari-hari. Itulah yang menyebabkan para perempuan harus bekerja.

Bagaimana masyarakat perkebunan bisa hidup? Selain bekerja di perkebunan, mereka (suami dan atau isteri) juga mempunyai pekerjaan di bidang pertanian dalam arti luas (farm) seperti memelihara ternak, berbudidaya sawah dan tegalan, buka usaha kecil, tukang batu/kayu, buruh pocokan dan jasa. Meski begitu, hasil dari semua pekerjaan mereka masih jauh dari memadai untuk hidup layak. Tapi sebenarnya bagaimana rutinitas kerja para buruh perempuan di perkebunan? Mari kita ikuti potret kehidupan mereka.

Perempuan di Kebun Teh

Para perempuan itu berangkat sehabis shalat subuh dari kampung mereka biasa berjalan kaki atau menumpang truk perkebunan kalau kebetulan lewat, dengan caping lebar menggendong keranjang bambu dipunggungnya. Di perkebunan teh, pukul 6.30 pagi. Mereka sudah harus mulai bekerja memetik pucuk-pucuk daun teh setinggi dada.

Mereka bangun jam empat pagi, memasak, menyiapkan bekal seadanya, mengerjakan pekerjaan rumah da sedikit sarapan sebelum berangkat. Jam sebelas setelah hasil petikan daun teh ditimbang baru bekal dimakan. Bekal yang mereka bawa dari rumah mereka kumpulkan di atas daun lebar, kemudian dimakan bersama-sama. Setelah itu bekerja lagi dan pulang dari perkebunan pukul 14.00 -kalau tidak ada lembur- kembali berjalan kaki. Pukul 15.00 mereka memasak, mandi, dan shalat. Mereka makan kedua sekitar pukul 17.00 bersama anggota keluarga lainnya. Waktu dari maghrib hingga berangkat tidur pukul 21.00 adalah waktu untuk memperbaiki sarung tangan dan keranjang memetik teh, membereskan rumah dan pekerjaan lainnya. Begitu seterusnya sampai mereka beranjak tua. Perempuan di kebun kopi, karet, cengkeh dan kelapa sawit juga mempunyai ritme kerja yang hampir sama.

Dikutip dari Mies Grijns (1992) dalam tulisannya, “Tea-Pickers in West Java as Mothers and Workers”, mencatat ada pembagian kerja berdasarkan jender terjadi di dalam rumah tangga dan di perkebunan teh. Di rumah, perempuan bertanggung jawab penuh untuk urusan rumah tangga dan merawat anak-anak sebagaimana norma umum yang berlaku di masyarakat. Laki-laki mendapat peran sebagai kepala keluarga, dan bertugas mencari nafkah. Kalau dilihat seperti itu sepertinya adil. Tetapi dalam praktiknya perempuan tidak cuma berperan sebagai istri, ibu rumah tangga dan pengasuh anak, tapi juga sebagai pencari nafkah.

Di perkebunan tempat kerja, pembagian kerja berdasarkan jender tampak jelas, untuk keuntungan pekerja sendiri maupun perusahaan. Para pemetik teh sebagian besar adalah perempuan. Laki-laki sebagai pemetik teh hanya ada pada saat panen raya atau pada saat ada pegawai baru yang sedang menjalani masa training. Perempuan dipilih menjadi pemetik teh karena dianggap memiliki tangan lebih terampil dan sensitif memilih pucuk teh yang boleh dipetik. Sedangkan, penimbang, pemelihara tanaman dan mandor didominasi laki-laki (Ninuk Pambudy, 2006).

Jenjang karir? Hampir tidak ada, seumur hidup mereka menjadi pemetik teh. Sangat banyak perempuan memulai “karir” sebagai pemetik teh dari mulai usia belasan tahun hingga pensiun di usia 55-70 tahun, tetap sebagai pemetik teh. Sebagian sangat kecil perempuan, karirnya paling naik menjadi administrasi atau juru tulis, itupun tetap harus bersaing dengan laki-laki. Mereka tak bisa menghindar dari keharusan untuk memilih profesi pemetik teh sebagai way of life.

Rawan Kekerasan Gender dan Diskriminasi

Perilaku kebanyakan laki-laki buruh perkebunan, lebih memberatkan para perempuan. Nafkah material laki-laki yang jauh dari cukup tersebut masih tidak bisa diterima penuh oleh para istri. Terutama gaya hidup boros para laki-laki yang menyukai judi, rokok, minum dan menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan sendiri, saat nongkrong dan ngobrol dengan teman-temannya. Secara psikologis sifat dasar laki-laki yang selalu ingin berkompetisi akan membuat ia merasa rendah diri apabila tidak punya uang cukup atau tidak mampu mentraktir -rokok, makan-minum- teman-temannya. Apakah ada etika kepedulian yang di terapkan laki-laki? Hampir tidak ada. Sepulang kerja mereka makan, nonton televisi atau pergi kumpul dengan klan laki-laki. Tugas rumah tangga dan membesarnya anak-anak mau tidak mau menjadi tanggung jawab perempuan. Argumen perempuan untuk meminta dibantu dalam tugas sehari-hari dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak selalu membentur tembok budaya dan norma agama yang didogmakan dan disalahgunakan oleh para laki-laki, bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin keluarga dan perempuan harus patuh dan melayani apabila tidak ingin melanggar norma budaya dan agama.

Perempuan di perkebunan kelapa sawit nasibnya relatif lebih buruk lagi. Maraknya kehadiran perkebunan sawit sebagai dampak melejitnya harga CPO (crude palm oil), tanpa diserta studi amdal dan sosiologi banyak merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan, karena pemerintah -terutama pemerintah daerah- lebih memihak para pemodal pemilik perkebunan. Persoalan lebih banyak muncul seperti tercemarinya dan berubahnya tata guna sungai hingga tidak bisa lagi digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari, pengambilan paksa tanah yang dulunya digarap masyarakat selama bertahun-tahun dengan dalih pengaktifan kembali Hak Guna Usaha (HGU), mengakibatkan masyarakat yang dulunya bisa mencukupi kehidupannya kini berubah menjadi miskin kehilangan mata pencaharian.

Kemiskinan membuat sebagian masyarakat perkebunan, terutama kaum perempuan, mencari nafkah di luar negeri dan sebagian lagi terperangkap masuk lokalisasi pelacuran yang muncul dan berkembang bersama dengan kehadiran perkebunan besar. Kehadiran perkebunan sawit besar di Sumatera dan Kalimantan tidak hanya menimbulkan pemiskinan terhadap masyarakat kecil, tetapi juga telah memporakporandakan nilai-nilai moralitas yang selama ini mereka junjung tinggi (Komnas Perempuan, 2007).

Akar Permasalahan

Permasalahan tersebut sangat komplek dan sistemik, dimana akar permasalahannya adalah kemiskinan. Pemecahan masalah tersebut tidak akan mampu terpecahkan apabila hanya diserahkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Pertanian, Kesejahteraan Rakyat. Tetapi diperlukan langkah besar dari Presiden RI untuk merubah merubah main-set pemikiran pemerintah Indonesia yang selama ini -disadari atau tidak- adalah upaya melestarikan kemiskinan, dengan selalu memposisikan bahwa rakyat itu selalu miskin dan pemerintah adalah bos besar (sinterklas), sehingga oleh bos besar rakyat perlu diberi askeskin (asuransi kesehatan rakyat miskin), raskin (beras miskin), BLT dan bantuan serta subsidi lainnya, kemudian rakyatnya sendiri masih tega dilabeli: gakin (keluarga miskin). Main-set bahwa rakyat itu miskin harus diubah menjadi: Rakyat Indonesia Harus Kaya.

Angka kemiskinan menurut Bank Dunia adalah penduduk usia kerja dengan pendapatan di bawah US$2,-/hari adalah 49% dari populasi penduduk Indonesia atau + 103 juta orang. Menurut BPS kategori miskin adalah yang berpendapatan di bawah US$ 1,50/hari) 19% + 40 juta orang. Logika kita -setelah kenaikan BBM- definisi Bank Dunia lebih masuk akal karena US$2,- tersebut adalah Rp 18.500,- lebih rendah dari UMK rata-rata Jawa Tengah (tertinggi Kota Semarang sebesar Rp 838.500/bln dan terendah Kabupaten Brebes Rp 575.000,-/bln). Dari sekitar 103 juta orang miskin tersebut sekitar 70% adalah petani yang tinggal di pedesaan yang merupakan basis perkebunan.

Neo-Imperialisme dan Perkebunan

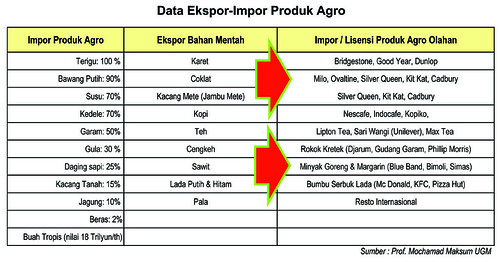

Di saat Indonesia terperangkap dalam pusaran globalisasi kapitalistik dan neo-imperilisme yang merampas hak rakyat kecil dan hak kaum perempuan, tidak ada perkebunan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup dari tanaman, kecuali perkebunan kelapa sawit raksasa. Apa sebab? Mari kita lihat tabel Prof. M.Maksun, guru besar Universitas Gajah Mada:

Dapat dilihat dari data ekspor-impor produk agro, bahwa selain kita mengimpor produk agro seperti terigu, bawang putih, susu dan sebagainya, kita juga mengekspor hasil agro seperti karet coklat, kacang mete, kopi dan sebagainya. Tetapi ternyata yang kita ekspor tersebut adalah bahan mentah, yang kemudian kita impor kembali ke Indonesia atau diolah oleh industri-industri berlisensi multinasional yang kemudian di jual kembali kepada rakyat Indonesia dengan harga yang berlipat mahal. Getah karet yang kita ekspor dijual kembali ke Indonesia dalam bentuk ban mobil mahal seperti Bridgestone dan Dunlop. Klatak kakao (coklat) kita ekspor, kita beli kembali dalam bentuk coklat Silverqueen dan Cadbury. Juga biji kopi, daun teh dan lain sebagainya bernasib sama, kita jual murah sebagai bahan mentah, kemudian kita beli lagi dengan harga berlipat mahal.

Inilah kritik tajam untuk pemerintah Indonesia yang tidak meletakkan pondasi pertanian dan teknologi pangan yang kuat dalam membangun Indonesia. Semua negara maju di dunia (AS, China, Uni-Eropa, Jepang) menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian untuk menjamin rakyatnya agar tetap kenyang sebelum beranjak membangun dalam bidang lain.

Kemudian diperlukan langkah-langkah spesifik untuk memakmurkan perkebunan bersama masyarakat sekitarnya. Pertama, pertimbangkan kembali komoditas perkebunan bahan baku industri (karet, kopi, coklat) yang bergantung kepada pabrik-pabrik besar. Apabila posisi tawar tidak mungkin menang, maka ganti komoditas dengan komoditas-komoditas yang kita bisa menjual bebas langsung ke konsumen dan tidak tergantung pada pabrikan, contohnya buah-buahan unggul. Dapat dilihat pada tabel di atas impor buah-buahan kita mencapai Rp 18 trilyun per tahun. Kita tidak perlu susah-susah mengekspor karena jika mutu dan kuantitas terpenuhi pasar dalam negeri pasti dapat menerima dan uang Rp 18 trilyun akan masuk kantong petani kita bukan petani luar negeri. Thailand dan China yang mempunyai tanah dan iklim yang tidak sebagus Indonesia dapat memproduksi buah buah dalam kualitas prima dan kuantitas besar sampai di ekspor ke seluruh dunia. Buah-buahan jika diatur dengan manajemen yang benar dan teknologi yang tepat, maka dalam hitungan tidak sampai satu dekade, buah impor pasti akan digantikan buah unggul Indonesia.

Kedua, perlu dibuat peraturan pemerintah bahwa dalam kerangka Corporate Social Responbility (CSR) perusahaan perkebunan harus memberikan penduduk sekitar komoditas yang sama, agar penduduk dapat menjadi plasma. Diwajibkan pula untuk perusahaan-perusahaan dengan omset tertentu harus memberikan CSR dalam jumlah tertentu. Mekanisme penyaluran CSR tersebut untuk pembangunan desa-desa karena disanalah ketahanan pangan suatu negara berada. Dengan desa sejahtera maka kehidupan para perempuan akan lebih baik.

Ketiga, pembangunan infrastruktur dan suprastruktur dengan titik berat pada pertanian dan teknologi pangan -irigasi, waduk mini, jalan menembus desa-desa, pusat pelatihan & penelitian. Serta program-program pertanian dalam arti luas (farm: tani, ternak, ikan, pengolahan).

Dengan sejahteranya petani dan desa, maka kantong kemiskinan di Indonesia akan sangat banyak berkurang. Karena populasi petani dan keluarganya merupakan populasi rakyat miskin terbesar, dimana lebih dari separo populasi rakyat miskin di desa adalah kaum perempuan. Efek positif yang otomatis berjalan beriring adalah de-urbanisasi, dimana orang-orang dari kota akan mengalir ke desa dengan adanya peluang kerja di desa. Ini berarti kota lebih mudah diatur, tidak macet, tidak sumpek, kriminalitas menurun, permintaan barang-barang kebutuhan -baik pokok, sekunder maupun tersier- dari desa ke kota semakin banyak, ini berarti roda perekonomian desa dan kota berputar dengan cepat. Deso dadi rejo, Kutho tambah mulyo (Desa jadi makmur, kota bertambah mulia/sejahtera). (3) Membangun desa berarti: Mengentaskan KEMISKINAN, Mengurangi PENGANGGURAN, Melestarikan LINGKUNGAN, Memanfaatkan LAHAN TERLANTAR, Mengembalikan HARGA DIRI PETANI dan Menyelamatkan pilar bangsa yaitu: KAUM PEREMPUAN.

Semoga ini dapat memberikan sumbangan akselerasi untuk menjadikan perempuan sebagai subjek sehingga makin terbuka ruang yang mampu menyuarakan penindasan kaum perempuan -give the voice to the voiceless, yang selama ini tidak pernah didengar atau terdengar oleh para pengambilan kebijakan publik. (*)

Penulis adalah mahasiswa Program Magister Teknologi Pangan Unika Sugijapranata dan bekerja sebagai Sekretaris Eksekutif, Yayasan Obor Tani.